「天才マンガ」の嚆矢 - マラマッド『レンブラントの帽子』を読む

「天才マンガ」というジャンルがある。といっても俺が今名付けたんだが、ググってみると「天才が出てくるマンガ」という意味でいくつか用例があるようだ。

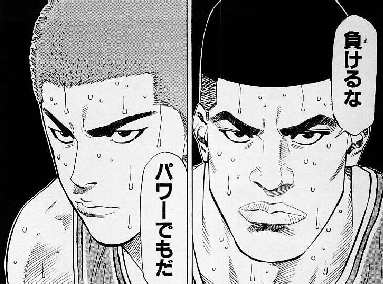

俺がいう「天才マンガ」は、ただ天才が出てきて活躍する、というものではない。松本大洋の「ピンポン」、井上雄彦の「スラムダンク」といった、周りの「努力の人」にスポットが当てられ、かつ、明らかに努力では劣る主人公がそれを軽く超えていく、といった種類のものだ。うちの嫁なんかはそういうアメリカ的な「能力絶対主義」みたいなのが妙に好きで、「スラムダンク」の以下のセリフが「座右の銘」みたいになっている。

「パワーだけ」を極めてきた相手に対し、「天才」桜木は「パワーでも」勝つのだ。天才だから。

で、この「レンブラントの帽子」だ。

この小説には「天才」は出てこない。いや、出てきていなくはないんだが、とっくに死んでいる。レンブラントだ。

美術史家のアーキンは、彫刻家のルービンがかぶっている帽子を見て、何気なく「レンブラントの肖像にあるような帽子」と「褒め」、それにルービンがなぜだか心底腹を立てて、大喧嘩になって、最後泣きながら和解する、

この「怒り」の原因のヒントは、作内に散りばめられているが、明確な答えは用意されていない。ただ、俺は、ルービンの怒りの原因は己の「非天才性」によるものであると読んだ。

彼は本当は、レンブラントになりたかったのだ。技術だけでなく「パワーでも」、トップになりたかった。作中ではルービンはほとんど喋らないが、唯一、ポロックをディスるシーンがある。ポロックって、あの、こういうやつ。

こういう「小手先」ではなく、彼は、しっかりとした技術で、しっかりとした最高の作品を作りたかった。彼のアトリエの中にある夥しい数の「駄作」がそれを物語り、個展で奥から出てこないことが、己の非天才性を自覚していることを物語る。

そこへ来て、別にレンブラントなんかに全く関係なければ似てもいない帽子をかぶってたら「レンブラントみたい」と言われて、それがもう堪らなく苦しかったわけだ。レンブラントみたいだって?俺のどこがレンブラントなんだ?レンブラントになりたかったさ、そりゃ!

「ピンポン」では、「真の天才」星野に敗れた「努力の秀才」月本は先生を目指し、いずれは卓球の指導者になるのだろう。努力によって技術を磨いた人間は、後進にそれを伝えることができる。そういった意味では美術学校で教えているルービンには救いがある。「天才」を指導することができれば、その作品の一翼を担えるということにもなるから。

ただここでふと、「小説」というものの残酷さに思いが至る。小説はいくら書いても、売れなければ一顧だにされず。「技術」の物差しも曖昧で、教えるにしても実績が必要だ。これを書いたのはもちろん小説家であり、その覚悟と自意識のようなものも感じ取れるような気がする。っていうか、こんなの書けないよ。脱帽。